提升NAD+有对抗青光眼的潜力

南昌大学总结发现:提升NAD+可能是对抗青光眼的潜在方法。

提起青光眼,可能很多人并不熟悉这种疾病。青光眼是一种非常严重的眼疾,堪称视力杀手,南昌大学的研究人员们在总结了近几年对这种疾病的研究之后发现,提升烟酰胺二核苷酸(NAD+)或许有预防和治疗青光眼的可能。

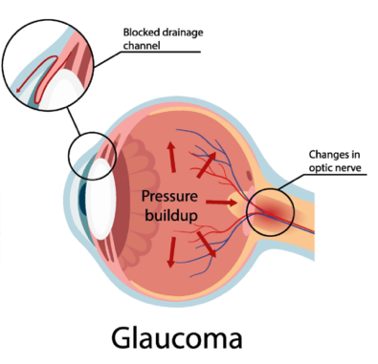

青光眼,视力杀手?

提起青光眼,可能很多人并不熟悉这种疾病。青光眼是一种非常严重的眼疾,堪称视力杀手,南昌大学的研究人员们在总结了近几年对这种疾病的研究之后发现,提升细胞内的烟酰胺二核苷酸(NAD+)含量或许有预防和治疗青光眼的可能。

青光眼为什么是一种老年病

青光眼患病的主要机制是我们眼睛中视网膜神经节细胞(RGC)的退化、功能障碍以及凋亡。视网膜神经节细胞是把我们看到的东西传递给大脑这一过程中重要的信使,就像连接摄像头和电脑之间的线缆一般。它一边连接在视网膜中,另一边与视神经连接在一起,把视觉信息传递给大脑。这些细胞因为多种刺激,如高眼压、缺血、炎症等逐渐变性、退化,这直接导致眼睛和大脑之间“断线”,而这种功能的退化是无法恢复的,因此才会导致视野缺失和永久性视力下降。

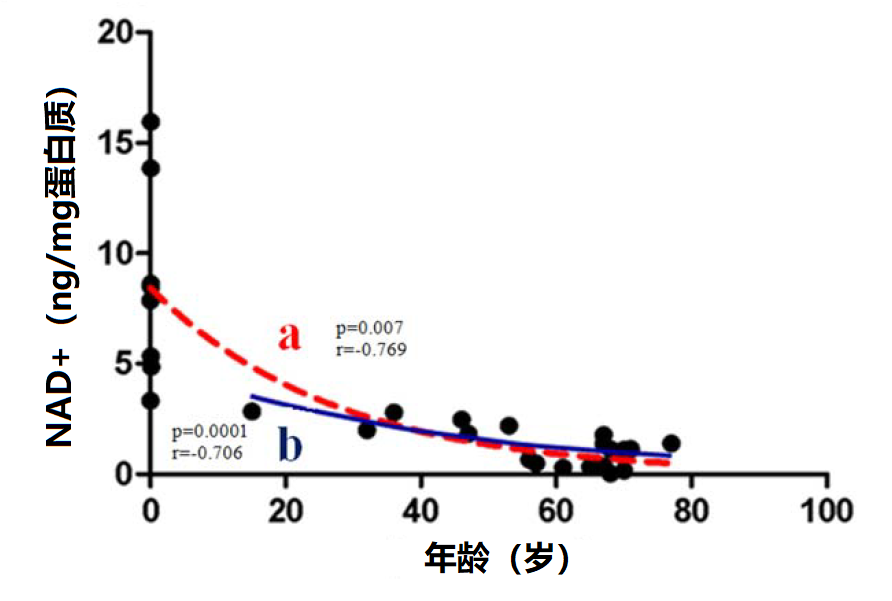

那么,青光眼患病和衰老之间有什么关系呢? NAD+是细胞内的重要辅酶,如同细胞车间的“传送带”,在细胞内的多个反应中担任关键的角色。南昌大学的研究指出:随着年龄增长,NAD+的水平下降,因此使得细胞无法激活抗氧化机制,氧化应激增加;NAD+的下降同时还会损伤线粒体功能,一旦作为细胞能量工厂的线粒体功能退化,神经细胞就容易凋亡。同时,随着年龄增长,中老年人的免疫系统中会陷入慢性炎症状态,组织炎症释放的细胞因子也会容易破坏视网膜神经节细胞。

补充NAD+为何能对抗青光眼

2016年,美国罗切斯特大学梅奥医疗国际的研究发现,人体中CD38的含量与NAD+有显著的负相关。CD38蛋白原本被认为是一种在调节免疫,癌症,炎症以及代谢疾病等生理过程中有着关键的作用的细胞表面蛋白。但是随着年龄增大,慢性炎症增多,免疫系统异常激活,CD38在身体中的含量增加,它的另一个作用逐渐浮出水面——它还会分解NAD+。CD38大量的出现直接导致了NAD+的枯竭,这一现象在身体的各个器官中均有发生,同样在眼中也会出现。

在眼中,CD38的过度表达使得NAD+含量明显降低,这一现象促进炎症反应、影响氧化应激以及使得视网膜神经节细胞凋亡。根据我们以往的经验,通过补充NAD+可以对抗CD38的过度表达,从而达成抗衰老的目标,这一策略得到了多次验证,但在眼睛里,这一策略还能成功吗?

补充NAD保护了老年小鼠的视神经

答案是肯定的,补充NAD+的保护效果在眼中也有效。霍华德·休斯医学研究所(Howard Hughes Medical Institute)的研究人员发现,在小鼠模型中,补充NAD+可以显著地保护小鼠的视网膜。NAD+分子太大了,直接摄入NAD+是无法有效补充NAD+的。因此,科研人员选择使用NAD+前体分子烟酰胺(NAM)来为小鼠补充NAD+。在给小鼠的腹腔注射NAM后,研究人员使用眼部缺血-再灌注的方式模拟视网膜损伤,从而生成青光眼模型。对比未经处理的小鼠,NAM在老年小鼠体内产生了良好的保护效果,极大的减少了老年小鼠的神经细胞损伤。

补充NAD+可以保护我们的视力吗?

尽管补充NAD+在动物实验中展现出保护视神经的潜力,但在人类眼部的递送效果尚未明确。相比小鼠,我们的眼球结构更为复杂,口服补充剂能否有效抵达视网膜仍需验证。不过,相关研究为开发新的青光眼治疗策略提供了有力的启示。至于应该如何实行,就交给未来的研究人员了。

参考文献

1, 中华医学会眼科学分会青光眼学组,中国医师协会眼科医师分会青光眼学组. 中国青光眼指南(2020年)[J]. 中华眼科杂志,2020,56(8):573-586. DOI:10.3760/cma.j.cn112142-20200313-00182.

2, Camacho-Pereira J, Tarragó M G, Chini C C S, et al. CD38 dictates age-related NAD decline and mitochondrial dysfunction through an SIRT3-dependent mechanism[J]. Cell metabolism, 2016, 23(6): 1127-1139.

3, Williams P A, Harder J M, Foxworth N E, et al. Nicotinamide and WLDS act together to prevent neurodegeneration in glaucoma[J]. Frontiers in neuroscience, 2017, 11: 232.

举报

举报

京公网安备 11010502053836号

京公网安备 11010502053836号